ガリ版の愛称で親しまれる謄写版が、コピー機などのOA事務機の原点だということを、ご存知だろうか。

当時、事務作業に携わる人は、一言一句間違えないように注意しながら、多くの書類を手書きで写していた。指示や辞令などの情報伝達に使われる書類は、誤記があれば一大事だが、すでに開発されていた印刷技術は商業印刷を前提としており、誰にでも使えるものではない。内務省の官吏として働いていた堀井新治郎も、そんな事務作業に従事する1人だった。身をもって作業の大変さと、印刷機の必要性を痛感した新治郎は、「全ての人が使える簡易な印刷機の発明、そして普及こそが、経済や産業が成長していく過程で、社会を助け、さらなる文化発展に貢献できるはずだ」と息子・耕造(2代目新治郎)に説き、発明の道を歩み始める。

1893(明治26)年には印刷機の開発のヒントを得るために渡米し、シカゴ万博を視察。発明王トーマス・エジソンに啓発を受ける。だが、構想を形にするのは困難を極めた。『謄写版の発明家 堀井新治郎苦闘傳』(日統社刊行)には、新治郎が発明に苦心する様子が綴られている。資金繰りに困り家を売却した際には「俺はどうしてこんなに零落してしまったのであろう」と嘆く。

しかし1894(明治27)年1月。日本独特の捺染法という、衣料の生地に模様を付ける染色方法からヒントを得て、堀井謄写版が完成。原紙を鉄で出来たペンで削り、ローラーをかけるだけで印刷が出来る。初心者でも簡単に使える謄写版は、「印刷の器」と呼ばれ、事務作業に欠かせない存在になっていく。

堀井謄写版1号機。日本最古の印刷機で、ローラーはインキによって風化している。

この発明がもっとも影響を与えたのは、学校教育だろう。謄写版の優れている点は、使い手の工夫によって様々な使い方ができるところだ。補助教材・試験問題・通知書類など、あらゆる書類が一定数必要な教育現場では謄写版が大いに役立ち、ほとんどの小学校に備え付けられた。

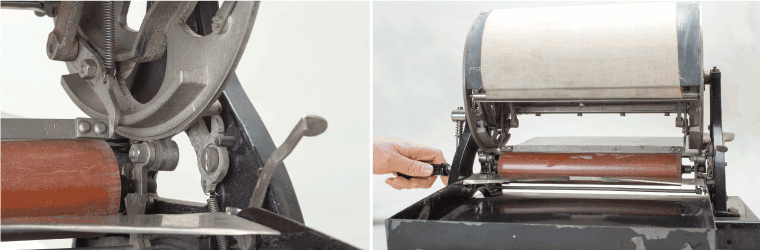

そして堀井親子は1910(明治43)年に、道具だった謄写版を機械へと発展させる。その発明こそが、堀井輪転謄写機(第1号単胴式)だ。高速で大量に印刷できる活版印刷技術の技法を採り入れ、謄写版では必要だった手刷りの作業を省略。より効率的な印刷を可能にした。1923(大正12)年に起きた関東大震災で、印刷局が壊滅的な被害を受けた際も、官報を謄写刷りして発行。電力を必要としないので、災害が起きた際にも使用でき、高い評価を受ける。

謄写機の開発が、事務作業をどれだけ効率的にし、人々の手間を省くことができたか。当時の生活を一変させた技術だったことは、間違いないだろう。

カムの切り替えによって、誤印刷を防ぐ。カム&ロック機構。使用者のことを考えられた設計だ。

あわせて開発されたミリアタイプ原紙も、世に与えた影響は大きかった。「鉄筆で削るのではなく、タイプライターで打鍵できれば、もっと容易に書類の原本の作成が出来る」という発想から生まれた。タイプ文書の複製も容易にする点が海外でも好評を博し、謄写機とともに輸出された。それまで事務機は輸入品が圧倒的だったが、謄写機をきっかけとして、国産品が欧米に進出するようになる。謄写機だけでなく、国産品の販路を開拓したという点でも、堀井親子の功績は大きい。

「一日も故郷を忘れることなかれ」という社訓を掲げ、故郷滋賀県に頻繁に寄付をした。

左・堀井新治郎(元紀) 右・堀井耕造(2代目新治郎・仁紀)

事務作業を支える裏方として、日本経済のめざましい成長を支えた謄写機。堀井親子の生涯発明考案総数は884件にも及び、新しい産業を興し、国外にも活躍の場を広げたことが評価され、新治郎は産業功労者に贈られる緑綬褒章も受章している。

パソコン周辺機器の発達により姿を見なくなったが、社会インフラが整備されていない開発途上国では、現在でも有力な情報伝達の手段として使用されている。また、謄写版らしい味のある作品が生み出されており、芸術家や愛好家の間で楽しまれている。

「誰もが簡単に使える印刷機を」という堀井親子の願いから生まれた謄写技術は、開発から120年以上たってもなお、人々の生活を支え続けている。

こんな、次代に継がれる名品を生み出すために―。工作機械のリーディングカンパニーとして、「100年先のモノづくり」を支えるヤマザキマザックの挑戦は続く。