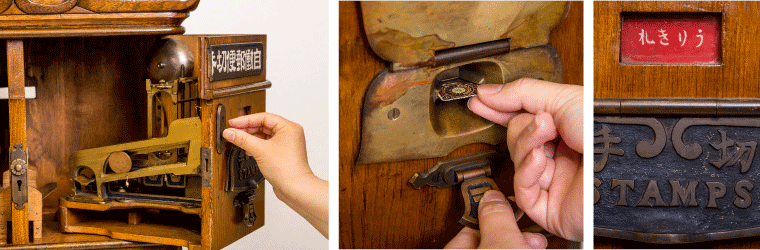

機体の上部右側に3銭切手、左側に1銭5厘の郵便はがきの発売口。中央下部には硬貨の返却口と、はがき投稿用のポストがついている。硬貨を投入するとからくりが作動し、切手が購入できる仕組みで、在庫がなくなると「うりきれ」と表示され、硬貨が返却される―――。「自働郵便切手葉書売下機」。現存する日本最古の自動販売機だ。 いまでこそ珍しくない自動販売機。その登場は約130年前に遡る。発明者の名は俵谷高七(たわらや たかしち)。1854(安政元)年に、現在の島根県浜田市で生まれた。幼少時から手先が器用だった高七は、精巧な玩具を作っては周囲を驚かせていた。

硬貨を投入するとからくりが作動。切手が購入でき、在庫がなくなると自動的に「うりきれ」と表示される。

当初は、その才能を生かすため、たんすなどの箱物を作る指物師の仕事をしていたが、評判を聞きつけた地元郵便局の依頼により、室内用の運搬機械や貨幣を包む器具類の発明・開発に携わることになる。そうした作業の簡易化・効率化を目指す過程で、自動販売機の着想を得た高七は、郵便局から依頼された器具類の発明・開発の傍ら、自動販売機の開発に着手する。当時はまだ電気などなく、ろうそくの火を頼りに、深夜まで大工道具を片手に作業を行った。

1888(明治21)年、自動販売機の完成を目指す高七の熱意と努力が実を結び、たばこなどの物品の販売を目的にした「煙草販売便器」が完成。同年には特許出願され、1890(明治23)年には東京・上野で行われた第三回内国勧業博覧会への出品を果たす。この内国勧業博覧会とは、日本政府が主催した産業博覧会のことで、1877(明治10)年に第一回が開催された。名宝や珍品を展示する“見世物”の要素を廃した、日本と欧米の技術・文化の出会いの場という狙いがあった。 高七の出品した第三回は外国人客の誘致に力が入れられ、世界へとアピールする場となっており、総出展品数は441,458点にものぼった。そんな中、自動販売機は、農商務大臣・陸奥宗光から褒辞を得る。『其装置新奇ニシテ軽妙ナリ』。当時の審査報告書の評である。自動販売機が、当時どれほどめずらしく、面白いものであったかが分かる。

高七が出品した「第三回内国勧業博覧会」の様子。1890年に上野で開催された。

その後も、高七の情熱は冷めることなく、1904(明治37)年、ついに「自働郵便切手葉書売下機」を作り上げ、実用化に向け当時郵便事業を行っていた逓信省に買い上げられた。その金額は一台350円。現在の貨幣価値で800万円以上にのぼり、いかに当時「自働郵便切手葉書売下機」が期待されていたかがわかる。しかし、残念ながら、装置作動の正確性に難点があり、実用化には至らなかった。それでも、現在の自動販売機とまったく同じ原理を持つ、先進性と創造性は今も高く評価されている。

機体中央部には、はがき投函用のポストまでついている「自働郵便切手葉書売下機」。利便性と効率性を追い求めた高七の姿勢が伺える。

その後も、高七は数々の発明品を世に出すことになる。見慣れた赤いポストの原型は、高七の考案した「俵谷式柱箱」。それまでのポストの色は黒で塗られていたが、たくさんの人の目につきやすく、街中でも目立つことから、赤色ポストを発案。見事採用されたのだ。現状のポストの原形に近い特徴を備えた「俵谷式柱箱」は、1901(明治34)年10月21日に日本橋の北側に試験的に設置された。初めての設置から100年以上が経ち、大量の郵便物の差し出しや取り集め作業のスピードアップに対応できるよう、いまの角型ポストの形へ移り変わっていったのだ。

現在のポストの原型となった「俵谷式柱箱」(実際は赤色)。

1912(大正元)年、東京で没するまで、飽くなき探究心と創造力で発明を続けた高七。人々の暮らしを豊かにする利便性や効率性、それを支える「自動」の観点から、郵便事業の近代化を支えた生涯だった。いまの日本の郵便配達の発展は、高七の発明が礎となっているといえるだろう。

こんな、次代に継がれる名品を生み出すために―。

工作機械のリーディングカンパニーとして、「100年先のものづくり」を支える、ヤマザキマザックの挑戦は続く。